| Les

arguments

contre l'hypothèse de la Lune |

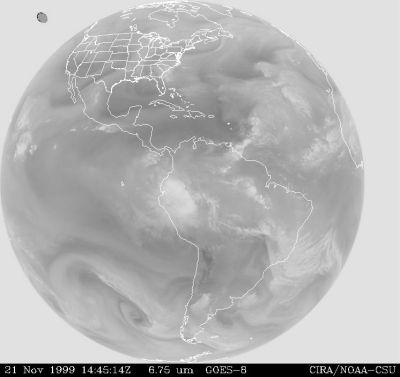

Voici le message original

posté sur le

forum de sightings.com [9]:

"From UFO

UpDates-Toronto

Hi Bob,

I sent an e-mail request to NOAA for any other images of the full Earth

they have which also include the Moon in the same pictures.

Until then, let's do a quick mathematical check to see if the alleged

UFO Mother Ship was in fact the Moon.

The mean diameter of the Moon: 3475 km

The mean diameter of the Earth: 12,756 km

The mean distance of the Moon to the Earth: 384,500 km

The approximate distance of NOAA's GOES satellite to the Earth (since

it is in geostationary orbit): 35,786 km

The approximate distance of NOAA's GOES satellite to the Moon (since

the Moon is on the opposite side of the Earth with respect to GOES,

this will be 384,500 plus 35,786 or): 420,286 km

From trigonometry we get:

tan X(M) = 3475/420,286 = 8.268 x 10^-3 and tan X(E) = 12,756/35,786 =

3.564 x 10^-1

where X(M) is the angular size of the Moon and X(E) is the angular size

of the Earth.

From the inverse tans we get:

X(M) = 0.47 degrees and X(E) = 19.62 degrees

The ratio in sizes of the Earth to the Moon in the GEOS images should

be 19.62/0.47 = 41.7. In other words, the Earth should appear 41.7

times larger.

The diameter of the Moon (long axis) on one GEOS images I downloaded

was about 3 mm (plus or minus 0.5 mm) and the diameter of the Earth was

96 mm (plus or minus 1.0 mm). This gives ratios as large as 97/2.5 =

38.8 or as small as 95/3.5 = 27.1.

Observations:

The object in the GEOS images is smaller than what we would expect for

the Moon (assuming there is no pronounced distortions near the edges of

the GEOS images).

Nick Balaskas Physics

and Astronomy York

University "

En résumé,

d'après ses

calculs et ses données, le rapport des angles apparents de

la

Terre et de la Lune est de 41.7 et le rapport des longueurs

effectivement mesurées sur l'image de GOES du 21/11/1999

donne

au plus 38.8 et au moins 27.1 en tenant compte des marges d'erreurs sur

les mesures. Sa conclusion est que l'objet ne peut pas être

la

Lune puisque le rapport calculé (41.7) est en dehors des

limites

mesurées (inf 21.7 et sup 38.8). L'objet serait donc "trop

gros"

pour être la Lune.

Les calculs sont tout

à fait corrects

mais une des données n'est pas correcte. La distance

satellite-Lune le 21/11/99 est de 402000 km (d'après

Célestia). Cette erreur ne change pas grand chose au

résultat final.

L'erreur qui a la plus grande

influence vient

de l'oubli des rayons de la Terre et de la Lune dans l'estimation des

distances au satellite.

- Rayon de la Lune (Rl) : 1737 km

- Rayon de la Terre (Rt) : 6378 km

- Distance Satellite-Terre : 35800 + Rt = 42178 km

- Distance Satellite-Lune : 402000 + Rl = 403737 km

On calcul (en utilisant Thales) la taille qu 'aurait la

Lune(TL) si elle se trouvait à 42178 km de la Terre : TL =

(1737/403737)x42178 = 181.5 km

Le rapport R de la taille de la Lune (TL) et de celle de

la

Terre (TT) nous donne : R= TT/TL = 6378/181.5 = 35.1

On trouve alors un rapport qui se trouve tout

à fait

dans les limites de ce qui a été

mesuré sur

l'image satellite. L'hypothèse de la Lune est

toujours

valable.

| Un

problème de durée de visibilité |

Les satellites GOES prennent une

image toutes

les 30 minutes. Or, l'objet est présent sur une image mais

est

absent sur la précédente et la suivante. Cela

veut dire

qu 'il n'est"resté" que quelques dizaine de minutes. Les

tenants

de cet argument nous annoncent alors que la Lune ne se

déplaçant que d'une douzaine de degrés

par jour,

elle n'aurait pu quitter l'image aussi rapidement.

Cet argument, qui n'exprime que

la

méconnaissance des bases de la mécanique

céleste

de son auteur, ne tient pas si l'on considère les mouvements

respectifs de la Lune et du satellite.

En effet, en quelques dizaines de

minutes la

Lune n'a pas beaucoup bougée mais le satellite si. Les

satellites GOES sont géostationnaires. Cela veut dire qu 'il

tourne à la même vitesse que la Terre soit

360° en 24

h. En 30 minutes, le satellite s'est donc déplacé

de

7.5°. Ces 7.5° font que la Lune était hors

champ sur

l'image précédente et cachée

derrière la Terre sur l'image suivante. Il

est fort

dommage que les archives de la NOAA ne remontent pas jus qu'en 1999 car

il aurait été intéressant d'avoir

l'image de 15h45

car la Lune aurait dû réapparaître de

l'autre

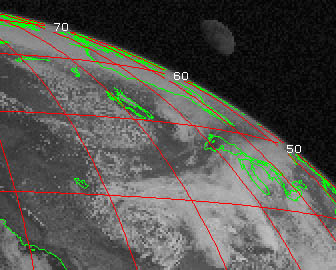

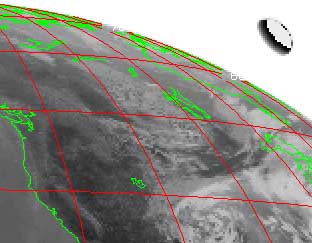

côté de la Terre. Voici la séquence de

trois image

reconstituées :

| Le

problème de la présence de la Lune sur l'image du

canal 3 |

Pour certaines personnes, la Lune

ne peut pas

apparaître sur des photos satellites détectant la

présence de vapeur d'eau à moins qu 'il n'y ait

beaucoup

d'eau sur la Lune.

Les satellites GOES observent la

Terre dans

plusieurs longueurs d'ondes.

|

Canal

|

Gamme

spectrale

(micromètres)

|

Fonction

principale

|

|

1

|

0.55-0.75

|

Observation des nuages le

jour

|

|

2

|

3.8-4

|

Observation du brouillard

la nuit et

des feux le jour

|

|

3

|

6.5-7

|

Surveillance de la vapeur

d'eau

atmosphérique

|

|

4

|

10.2-11.2

|

Observation des nuages la

nuit

|

|

5

|

11.5-12.5

|

Observation des nuages la

nuit

|

Le canal trois est sensible

à la vapeur

d'eau et certaines personnes s'étonnaient donc de pouvoir

voir

la Lune dans un tel canal.

Ce qu 'il faut comprendre c'est

que n'importe

quel corps porté à une certaine

température

rayonne dans un grand domaine de longueur d'onde [4].Comme on le voit

sur le graphique ci-dessous, un corps porté à 400

K, 350

K ou 300 K a un maximum de rayonnement dans les longueurs d'ondes

micrométriques (donc évidemment à 6.5

micromètres !).

Le radiomètre du

satellite est sensible

au flux lumineux émis à cette longueur d'onde.

L'électronique du satellite convertit ensuite les flux

élevés en pixels sombres et les flux faibles en

pixels

clairs. On en déduit la classification suivante :

- Pixel clair <--> Température

d'émission

faible

- Pixel sombre <-->

Température

d'émission élevée

On peut alors affirmer que,

quelle que soit sa

température, la Lune va émettre dans l'infrarouge

et

produira donc un rayonnement que captera le satellite et qu 'il

convertira en niveau de gris. Il n'y a pas besoin d'eau

sur la

Lune pour qu 'elle émetteà 6.5

micromètres.

Ceci explique que la

Lune peut

être présente sur les images infrarouge.

| Le

problème de l'apparence de la Lune |

Les tenants d'un objet non

identifié

ont exprimé l'argument que la forme de l'objet permet

d'exclure

l'hypothèse de la Lune. En effet, on peut observer sur les

photos de droite et de gauche que l'objet est plutôt de forme

elliptique alors que la Lune devrait être beaucoup plus

arrondie

(simulation du centre).

|

Forme de la

Lune dans le visible

sur la photo satellite

|

Forme de la

Lune sur une

simulation (au même instant) de Célestia.

|

Forme de la

Lune dans

l'infrarouge sur la photo satellite

|

Dans un premier temps, la forme

elliptique a

été expliquée par le mouvement de la

Lune pendant

le temps d'exposition de la prise de vue. En effet, si la Lune se

déplace notablement pendant la prise de vue, elle va laisser

une

traînée sur l'image [10]. Cependant, en

étudiant de

plus près la manière dont les satellites

météorologiques photographient la Terre, on se

rend

compte que la raison est toute autre et que la Lune doit

nécessairement apparaître avec une

forme

elliptique sans que cela soit un phénomène de

traînée.

Jean GAY, astronome au

département

GEMINI de l'Observatoire de la Côte d'Azur nous explique le

protocole des prises de vue par les satellites

Météosat.

Les satellites sont de forme

cylindrique et

sont en rotation autour de l'axe du cylindre. A chaque rotation, ils

photographient une bande de la Terre. Pour reconstituer une image de la

Terre, il faut réassembler ces bandes.

Cependant, après

chaque rotation du

satellite sur lui même, l'axe satellite-Terre a

changé de

place si bien que toutes les bandes se trouvent

décalées

les unes par rapport aux autres. Pour reconstituer une Terre bien

ronde, il faut introduire des corrections pour compenser ce mouvement

de la Terre (figure a). Ces corrections ne sont pas valables pour la

Lune qui ne se déplace pas à la même

vitesse que la

Terre dans le champ de vision du satellite. Chacune des bandes

représentant la Lune est déplacée mais

pas de

manière adéquate pour reformer un cercle. L'image

formée est alors une ellipse (figure b). En voulant

reconstituer

la Terre, on déforme la Lune .

|

Figure a (Terre

reconstituée)

|

Figure b (Lune

déformée)

|

C'est donc le mode

de reconstitution

des images par le satellite qui donne cette forme

particulière

à la Lune.

| Le

problème de la "couleur" de la Lune en infrarouge |

Il n'y avait pas seulement la

forme de l'objet

qui posait problème, il y avait aussi sa couleur. Le

satellite

codant les zones chaudes en noir et les zones froides en blanc, la

partie éclairée de la Lune doit être

noire (~400 K)

et la partie située dans l'ombre doit être blanche

(~100

K). Cependant, lorsqu'on observe l'objet sur les photos, on remarque

que la partie éclairée est grise très

claire (donc

a priori très froide), que la zone de transition entre la

partie

éclairée et la partie sombre est

constituée d'une

ou plusieurs bandes dégradées (donc où

il y aurait

des variations très rapides de température).

L'objet n'a

donc pas l'apparence que devrait avoir la Lune.

C'est sans compter sur le

fonctionnement du

satellite. La lumière émise par la Lune et

reçue

par le capteur du satellite est un signal analogique qui est ensuite

converti en signal numérique par un convertisseur. Ces

convertiseurs ne fonctionnent que dans une certaine gamme de

températures. Si la température

dépasse la valeur

maximum, le convertisseur boucle et reprend à partir de la

température la plus basse de sa gamme. La

température

affichée est donc une température modulo un

intervalle

donné.

Si on considère un

satellite ayant une

gamme de température de 100 K à 200 K et des

températures variant de 100 K à 450 K, on aura

l'évolution suivante :

|

Température

réelle

|

Température

après

traitement dans le convertisseur

|

|

100 K

|

100 K

|

|

150 K

|

150 K

|

|

200 K

|

200 K

|

|

225 K

|

125 K

|

|

250 K

|

150 K

|

|

300 K

|

200 K

|

|

325 K

|

125 K

|

|

350 K

|

150 K

|

|

400 K

|

200 K

|

|

450 K

|

250 K

|

On va maintenant

considérer le cas de

la Lune. Le graphique ci-dessous représente les variations

de la

température lors du passage de la zone

éclairée

vers la zone sombre (trait plein), les mêmes variations de

température mais après être

passées dans le

convertisseur analogique numérique (trait en

pointillé)

et enfin le domaine de température du satellite.

On observe alors plusieurs

phénomènes :

- Sur la partie éclairée,

malgré une

température très élevée le

codage

donné par le satellite sera une couleur gris-clair.

- Lors du passage vers la zone sombre, la

température

donnée par les convertisseurs va descendre puis remonter

faisant

ainsi apparaître des bandes dégradées

du noir au

blanc.

- Dans la partie non éclairée, on

retombe dans

le domaine de température du satellite et la couleur diminue

définitivement jusqu'au blanc.

On obtient donc la succession de

couleurs

suivante :

On peut alors comparer aux

différentes

images d'ovnis et constater que l'on retrouve cette succession de

couleurs. Seul le nombre de bandes change selon le domaine de

température dans la longueur d'onde choisie.

On peut ajouter aussi que

lorsqu'il y a

plusieurs bandes, les dégradés ne sont pas

très

réguliers car la définition de l'image n'est pas

bonne

(pixélisée).

Il n'y a donc pas

besoin de faire appel

aux soucoupes volantes pour justifier ces images. La Lune suffit.

Certaines personnes ont aussi

pensé

à un canular en faisant remarquer que sur les photos, on

distingue un carré autour de l'objet comme si celui ci avait

été découpé puis

ajouté sur l'image.

Cet effet de "carré"

vient en fait de la

compression de l'image. Comme on peut le voir sur l'exemple suivant que

j'ai reconstitué, le dessin initial est net mais une fois

compressé on voit apparaître un carré

autour. Cette

compression a été réalisée

à l'aide

d'Adobe Photoshop 5.5.

|

|

|

|

|

Dessin original

|

Dessin

compressé

|

Dessin

compressé grossi

|

Cette étude nous montre que les

arguments

avancés par les "soucoupistes" sont basés, pour

la

plupart, sur des erreurs de calculs ou sur des ignorances des principes

de fonctionnement des instruments d'observation et de la

mécanique céleste.

Avant de vouloir étudier le

fonctionnement des

soucoupes volantes, de calculer leur vitesse de déplacement,

de

mesurer leur taille, de savoir si elles ont des hublots ou si elles

rejètent de la vapeur d'eau, il faudrait peut être

mieux

étudier d'un peu plus près les rouages de nos

"vulgaires"

satellites d'observations et de comprendre de quelle manière

ils

nous montrent notre planète Terre. Cela nous permettra

à

l'avenir de reconnaître, même lorsqu'elle

apparaît de

manière fugitive sur quelques clichés, son

satellite,...

LA LUNE !

Jérôme

BELLAYER

Laboratoire de Zététique

Retour

Documentation

:

Z-Files

|