|

|

Article originel publié en 1992

Le mystère du sarcophage d'Arles-sur-Tech

ou...

L'eau culte*

(Sarcophage d'Arles-sur-Tech, article I)

Université de Nice-Sophia Antipolis

Arles-sur-Tech dans les Pyrénées-Orientales est devenue célèbre depuis que l'émission "Mystères" de TF1 a consacré un "dossier" - le mot est bien trop sérieux - à la fameuse "Sainte Tombe" de son abbaye.

Cette Sainte Tombe est un vieux (certains le font remonter jusqu'au IVe siècle) et lourd sarcophage en marbre qui se trouve à l'air libre, dans une courette, au bas d'un mur d'une douzaine de mètres de haut (la cour n'est pas fermée du côté nord et donne sur une place).

Photo Henri Broch. reproduction interdite

Le couvercle de ce sarcophage est aussi épais que les parois

(de l'ordre de 15 cm) et repose d'une façon imparfaite

sur ces dernières; on peut même glisser les doigts

dans l'interstice en deux ou trois endroits.

Le sarcophage ne repose pas directement sur le sol mais par

l'intermédiaire

de deux blocs de marbre.

Le

phénomène "miraculeux"

présenté par ce sarcophage est le suivant: chaque

jour, il semble se rassembler à l'intérieur dudit

sarcophage une quantité d'eau assez importante (de l'ordre

d'un litre en moyenne) quasiment "pure" et à

laquelle on attribue des qualités curatives.

On peut puiser l'eau par un petit trou situé sur l'un des

petits côtés, à la jointure du

sarcophage

et de son couvercle, trou par lequel une petite pompe à

siphon est introduite.

Il arrive même que "le sarcophage déborde..."

La production aurait même atteint quelquefois 800 litres

par an...

Il n'y a apparemment aucune supercherie, aucune tuyauterie, aucun remplissage extérieur,...

Alors, miracle ?

Mystère irrésolu comme l'a prétendu

l'émission

"Mystères" dans son tout premier numéro

diffusé le 8 juillet 1992 sur TF1 ?...

Emission qui a présenté l'enquête faite

il

y a une trentaine d'années par des hydrologues... pour

conclure, in fine, que "les études

menées

jusqu'à présent...laissent un petit peu

à

désirer" et que " la Sainte Tombe ne

livre

pas son secret".

Eh bien ni l'un ni l'autre.

Contrairement

à

ce qui a été affirmé explicitement

dans l'émission et

dans différents écrits, l'enquête

menée il y a une trentaine d'années (à

la

date de l'émission Mystères) par des

scientifiques

a permis de conclure de manière très nette.

Ce sont les résultats de ces hydrologues - MM.

Pérard,

Honoré et Leborgne (le sous-titre* sympathique du présent

dossier est emprunté à un article de

présentation,

cf. réf., de ce dernier hydrologue) - que nous portons

à votre connaissance par de larges emprunts pour un

résumé

de la publication d'origine (cf. réf.).

L'enquête

menée s'est faite

avec l'accord et la collaboration du curé d'Arles-sur-Tech

qui a mis la clef - pour ouvrir l'enceinte dans laquelle se trouve

le sarcophage - à la disposition des chercheurs (et avec

la collaboration de M. Rougé, instituteur en retraite).

Durant l'année 1961, pendant deux mois et demi - une seule

interruption de quelques jours pour Pâques en raison des

visites de fidèles ou de touristes - des mesures,

observations

et expériences ont pu être effectuées

selon

un programme établi à l'avance.

Les hypothèses qui avaient pu être émises a priori étaient:

· Remontée capillaire par l'intermédiaire des dés (les "cales").

· Condensation de l'eau contenue dans l'air pendant les heures chaudes de la journée (c'est-à-dire quand la température des parois du sarcophage est inférieure à celle de l'air ambiant).

· Phénomène de rosée (refroidissement du sarcophage pendant la nuit, par suite du rayonnement, avec abaissement de la température des couches d'air voisines et dépôt de gouttelettes d'eau).

· En complément des deux hypothèses précédentes: traversée possible du couvercle par l'eau condensée (et l'eau de pluie ?) par effet de capillarité et gravité.

Le sarcophage reste

d'aspect sec et la température

à l'intérieur du sarcophage est

supérieure

de 2 à 3 degrés à celle de la paroi

externe;

c'est-à-dire que la condensation se fait sur la face externe

et non sur la face interne du couvercle.

Les mesures effectuées ont porté sur:

· La température (thermomètre enregistreur placé à proximité du sarcophage, bande relevée toutes les semaines).

· L'humidité (hygromètre enregistreur placé à côté du thermomètre).

· Le niveau de l'eau dans le sarcophage (niveau repéré, sur une réglette graduée, dans un tube relié par un siphon à l'intérieur du sarcophage).

· La direction et la force du vent.

· La pluviométrie.

Les expériences faites sur place (d'autres expériences ont été faites en laboratoire):

· Mastiquage du pourtour du couvercle de façon à voir si l'eau venait uniquement de l'air qui peut circuler dans le sarcophage.

· Pose d'une housse en nylon sur le couvercle avec un espace de 5 cm laissé pour permettre une circulation d'air.

De façon à rendre les résultats plus significatifs, chaque expérience a été faite pendant au moins une semaine et a été précédée et suivie d'une semaine sans expérience.

|

|

Les courbes de températures sont régulières, avec une température minimale vers 6h du matin (valeur 5° C à 6° C en mars, un peu plus élevée en avril). Le maximum à 14 h n'a jamais dépassé 19° C et la variation journalière moyenne est d'une dizaine de degrés.

Les courbes d'humidité relative sont, elles, irrégulières: de 50 % certains jours à 80 % d'autres. Avec un minimum vers 14 h et un maximum vers 6 h et des valeurs très faibles en présence de tramontane.

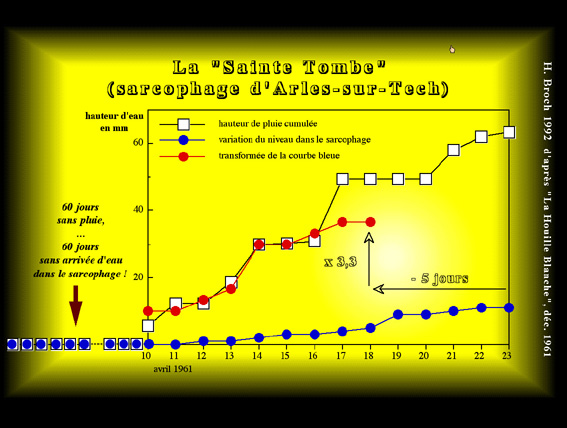

Un schéma valant mieux qu'un long discours, voici les conclusions sous forme de graphique:

Graphique Henri Broch. Reproduction interdite

Le

point peut-être

le plus important est le suivant: deux mois sans pluie correspondent à...

deux

mois sans variation du niveau d'eau

dans

le sarcophage (excepté les baisses dues aux

prélèvements

de M. le Curé).

Ce premier résultat-constatation est très

important.

Il montre en effet "qu'il ne se produit pas 1 à 2 litres

d'eau chaque jour, et la production n'est donc absolument pas continue, ce qui aurait pu être

vérifié

depuis fort longtemps."

Le 10 avril 1961, il tombe 5,5 mm d'eau; le lendemain 6,9 mm...

et le surlendemain le niveau d'eau du sarcophage a changé

et s'est élevé d'environ 1 mm. Ces

relevés

et ceux des jours qui suivent jusqu'au 23 avril sont donnés

dans un tableau, transcrit sous forme de courbes.

Ces graphiques (hauteur de pluie cumulée, variation du

niveau dans le sarcophage et transformée de la courbe du

niveau dans le sarcophage) montrent de manière

très

claire que... le sarcophage profite de la

pluie pour se remplir !

Les hydrologues - leurs arguments étant

étayés

par d'autres éléments que les simples

tracés

précédents - en sont "arrivés

à conclure que l'eau met

en moyenne cinq jours pour traverser le couvercle et que un tiers

de l'eau de pluie est récupéré en

moyenne

dans le sarcophage."

Un coup d'oeil indiscret à l'intérieur du

sarcophage

par les interstices disponibles avait d'ailleurs

déjà

montré la présence de grosses gouttes d'eau

rassemblées

en quelques endroits du couvercle (la pluie

précédant

cette observation datant de 20 jours avant, cela montre que

l'écoulement

de toute l'eau peut être assez long comparé

à

la moyenne).

De l'eau

versée goutte à goutte

sur le couvercle du sarcophage disparaissait presque

immédiatement

en humidifiant un cercle de plus en plus grand, et bien que la

surface du couvercle soit très en pente, le cercle

mouillé

avait son centre exactement au point d'impact de la goutte. Certaines

zones du couvercle sont beaucoup plus poreuses que d'autres.

La surface du couvercle est irrégulière et

présente

notamment des petits trous hémisphériques de 1

à

2 mm de diamètre. qui, une fois remplis, se vident en 45

secondes environ.

Des tests de perméabilité ont

également été

faits sur des échantillons de marbre provenant de la "seule

carrière qui ait pu vraisemblablement fournir à

l'époque le matériau dans lequel a

été

creusé le sarcophage."

Au passage,

l'étude nous apprend

que certaines expressions sont trompeuses. Ainsi lorsque l'on

dit ou écrit "le sarcophage déborde parfois",

ce qui fait penser à - au moins ! - un filet d'eau qui

coule, la réalité contenue dans cette expression

est différente puisqu'elle est tirée d'un constat

signé par dix personnes le 3 avril 1942 et qui dit:

"le sarcophage est plein, le liquide déborde, une

grosse goutte tombe toutes les deux minutes sur le devant du tombeau."

(le tombeau est légèrement incliné, ce

qui

explique le débordement en un point bien précis

seulement).

La conclusion générale de ce rapport technique sur le sarcophage d'Arles-sur-Tech est la suivante:

"Le couvercle du sarcophage est perméable, et l'eau de pluie y pénètre, met quatre à six jours en moyenne pour traverser la pierre, et s'écoule ensuite goutte à goutte à l'intérieur. Comme il ne peut y avoir une circulation d'air importante entre l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pratiquement pas d'évaporation et l'eau peut donc bien s'accumuler. Comme, de plus, l'eau de pluie lave et attaque même légèrement le couvercle, celui-ci reste propre et perméable et le phénomène peut se prolonger indéfiniment."

"Pourquoi alors l'eau reste-t-elle dans le sarcophage, puisque le corps de celui-ci est également en marbre ? Tout d'abord, la pierre n'a pas rigoureusement le même aspect, et il est possible qu'elle ait été taillée dans un banc très peu perméable. D'autre part, l'eau stagnante dans le sarcophage laisse déposer les moindres particules qu'elle peut contenir, et il se dépose également le peu de poussière qui arrive à passer par les interstices."

Plus de 2 kg de boue noire ont été retirés du sarcophage en 1950, provenant d'un dépôt de 155 ans maximum - ouverture sûre en 1795 mais on ne sait pas si entre cette date et 1950 il fut ouvert.

"On peut également penser qu'un peu de poussière est entraîné par l'eau qui ruisselle sur le couvercle et pénètre entre couvercle et corps (phénomène de la "goutte pendante"...) ... les dépôts ont dû, au cours des siècles, rendre le sarcophage étanche en pénétrant dans les pores mêmes de la pierre..."

La conclusion signale encore que, le couvercle étant perméable, le phénomène de rosée reprend toute sa valeur, car l'eau qui se dépose sur le couvercle peut ensuite pénétrer.

En résumé et comme le disait le professeur Cyprien Leborgne en présentant le travail: "nous avons travaillé, cogité, sondé, palpé, siphonné - que sais-je encore ? - et - horresco referens ! - nous avons mis le doigt... sur la goutte qui remplit le sarcophage."

Le fabuleux mystère du sarcophage d'Arles-sur-Tech porté à la connaissance du grand public par l'émission "Mystères" de TF1 se réduit donc dans les faits à un phénomène on ne peut plus naturel... qui n'aurait, suite à l'enquête des hydrologues de 1961, plus attiré l'attention de personne n'était la désolante et lamentable désinformation à laquelle se sont livrés les producteurs (Société "Sygma Télévision") de cette émission et le journaliste présentateur.

Une "anecdote" montre

bien également

le parti-pris obscurantiste des producteurs:

Des mois avant la diffusion

de l'émission en question en 1992, le journaliste Olivier

Laraque, travaillant pour cette société de

production,

m'avait contacté lors de l'élaboration et la mise

en forme de la (future) série "Mystères"

pour jouer "le scientifique de service".

Entre autres sujets évoqués: ... le sarcophage

d'Arles-sur-Tech

!

Sujet pour lequel j'avais évidemment clairement

explicité au journaliste, en lui

détaillant la solution, que le mystère n'en

était

pas un.

Mais, curieusement, je n'eus plus aucun contact et je

découvris

quelque temps plus tard, dans la première

émission

Mystères, la désolante présentation de

cette

énigme "non résolue"...

L'imperméabilité - sans jeu de mots - à la Zététique semble fortement répandue dans le milieu dit journalistique.

Pr. Henri Broch

Sources (...!) :

- Publication d'origine de G. Pérard

(1961), "Sarcophage

d'Arles-sur-Tech. Rapport technique", La Houille Blanche,

N°6, décembre, p. 874-881

(avec un petit article introductif titré "L'eau...

culte", signé de C. Leborgne, en page 873. C'est

en effet sous ce titre "L'eau... culte" que C.

Leborgne avait introduit le problème posé par le

sarcophage d'Arles-sur-Tech dans La Houille Blanche, N°1,

janvier-février 1959, p. 76-77)

- Article de Henri Broch (1992), "Le sarcophage

d'Arles-sur-Tech",

mis à disposition du public le 23 novembre 1992

sur

le service Minitel 36.15 ZET "Les Dossiers Scientifiques

du Paranormal et de l'Occulte", service Minitel de

l'université

de Nice Sophia-Antipolis. Le service Minitel ZET regroupait plus

d'une centaine de dossiers scientifiques consacrés aux

phénomènes réputés

paranormaux. Il

a fonctionné pendant 12 ans, de novembre 1986 à

décembre 1998. Le présent site web du laboratoire

de Zététique a pris, pour partie, le relais.

Pour lire les articles suivants sur le mystérieux sarcophage d'Arles-sur Tech :

Sarcophage d'Arles-sur Tech, article N° II : Henri BROCH, "Des allégations de parapsyphiles concernant le mystère de la sainte Tombe"Sarcophage d'Arles-sur-Tech, article N° III : Henri BROCH , "De Theodosia à Trans en Provence"

Sarcophage d'Arles-sur-Tech, article N° IV (format pdf) : Henri BROCH, "Sainte Tombe : origine de l'eau céleste confirmée"

.

|

|